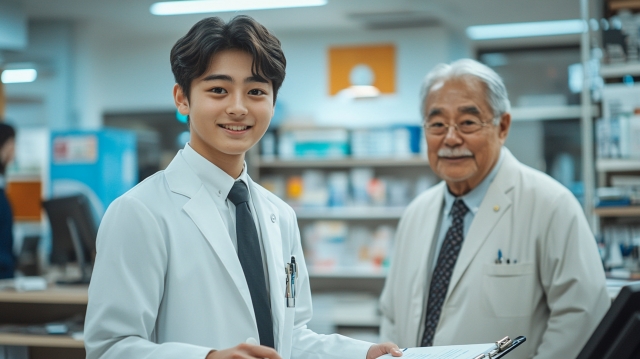

企業の採用動画は「リアルな社風を伝える」ことが重視されています。従来の会社紹介や社員インタビュー動画では、一方的な情報発信になりがちでした。そこで、新卒とベテラン社員が対談する形式動画があります。

対談形式なら、求職者の気になるポイントを本音で語ることができ、会社の雰囲気が自然に伝わります。また、若手とベテランの視点が交差することで、企業の文化や成長環境がより具体的に伝わるのも大きな魅力です。

新卒とベテランが対談する採用動画のメリット

この形式の動画が採用活動において強い効果を発揮する理由を3つ紹介します。

- 企業のリアルな雰囲気を伝えられる

新卒社員は「入社前の不安」や「実際に働いてみた感想」を語り、ベテラン社員は「会社の成長環境」や「キャリアの可能性」を伝えることで、求職者にリアルな企業像を届けられます。

- 世代の違う視点から多様な魅力を発信

ベテランが語る会社の歴史や価値観、新卒が話す職場の雰囲気や仕事のやりがい。これらを組み合わせることで、異なる立場の視点を持つ求職者の関心を引きつけられます。

- 若手の働く姿が求職者にとって身近に感じられる

新卒の社員が成長していく様子をベテランが見守るシーンは、視聴者にとって「自分の未来像」としてイメージしやすく、安心感を与えます。

対談動画のポイント

ただ撮影するだけでは、魅力的な動画にはなりません。以下のポイントを押さえて制作することが重要です。

- 事前に質問を用意しておく

自由な対談ではなく、求職者が気になる点(働き方、成長環境、社風など)に沿った質問を事前に整理しておくと、無駄なく伝えられます。

- 撮影場所はリラックスできる環境を選ぶ

対談動画の魅力は、自然な会話の流れにあります。オフィスのカジュアルな空間や、ラウンジなどリラックスできる場所で撮影することで、視聴者にも親しみを感じてもらえます。

- 編集でテンポよく仕上げる

長時間の対談は視聴者が離脱しやすいため、話の要点をまとめた編集が重要です。強調したい部分にはテロップやグラフィックを活用し、視覚的にも伝わりやすい工夫をしましょう。

動画に盛り込むべき内容とは?

対談動画の成功には、構成の工夫も欠かせません。以下のような流れで制作すると、視聴者が興味を持ちやすくなります。

- 冒頭:「この会社に入社した理由」など、視聴者が共感しやすい話題でスタート

- 本編:「仕事のやりがい」「成長できる環境」「入社前後のギャップ」などのリアルな話

- 終盤:「この会社の魅力とは?」というまとめで視聴者の関心を高める

この流れにすることで、視聴者が最後まで離脱せずに見やすい動画になります。

採用動画に新卒×ベテラン対談を活用しよう!

採用動画は、求職者に企業のリアルな姿を伝える重要なツールです。その中でも、「新卒×ベテランの対談」動画は、企業文化や成長環境を多面的に伝えられる最適な方法と言えます。

✔ リアルな雰囲気を伝えられる

✔ 世代の違う視点で多様な魅力を発信できる

✔ 求職者が働くイメージを持ちやすい

これらのメリットを活かしながら、質問設計・撮影環境・編集の工夫を取り入れることで、より魅力的な採用動画に仕上げることができます。

「会社の雰囲気をもっとリアルに伝えたい」「求職者が共感できる動画を作りたい」と考えている企業は、ぜひ新卒とベテラン社員の対談形式動画を取り入れてみてはいかがでしょうか?