SNSで拡散される動画には、笑顔で終わる「ハッピーエンド型」が多く見られます。しかし近年、あえて“バッドエンド”で締めくくる作品が注目を集めています。

例えば、別れ、挫折、未練といった「結末を肯定しきれない物語」。その余韻が、視聴者の記憶に深く残るのです。

SNS世代は、単なる“幸福の物語”よりも、「現実に近い感情の揺らぎ」に共感します。完結よりも、“その後を想像できる余地”が支持されているのです。

“感情の余白”が共感を呼ぶメカニズム

バッドエンド動画の魅力は、感情を“未完”のまま終わらせる点にあります。

心理学的に、人は「未解決の感情」に対して記憶を維持しやすい傾向があります。

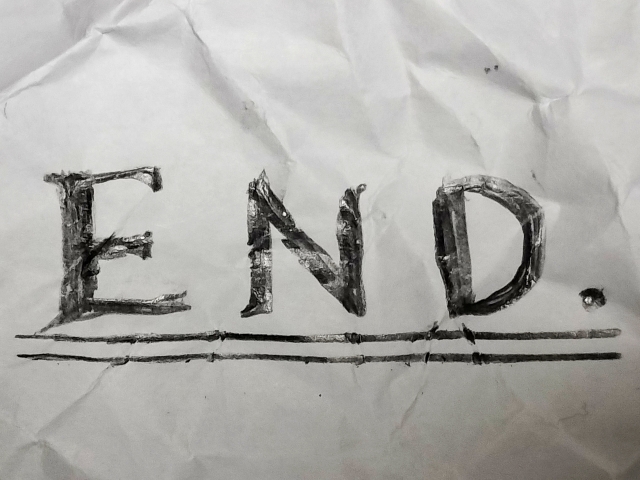

図で表すと、次のような構造です。

| 感情曲線 | ハッピーエンド動画 | バッドエンド動画 |

| 物語の起伏 | 起→承→転→結 | 起→承→転→(未結) |

| 視聴後の感情 | 満足・安心 | 余韻・共感・再考 |

| 拡散動機 | 「良かったね」共有 | 「考えさせられた」共有 |

“終わらない感情”こそが、視聴者を再生ボタンへ引き戻します。

SNSで伸びる「逆共感型コンテンツ」

TikTokやInstagramでは、「あえて救われないラスト」がコメント欄で議論を呼ぶケースがあります。

見る人が「自分ならどうするか?」と考える構造は、共感ではなく“逆共感”です。

つまり、共感ではなく「反応」を促してます。

ハッピーエンドが「気持ちを落ち着かせる」のに対し、バッドエンドは「気持ちを揺さぶり続ける」設計になっており、

この違いが、SNS拡散における強いフックになるのです。

意図的に“救わない”演出

バッドエンド動画は、ただ暗く終わらせればいいわけではありません。

観る人が“その先を思う”よう設計する必要があります。

映像制作のポイントは以下の通りです。

- ラスト直前で“選択”を提示する(答えを出さない)

- BGMをフェードアウトさせ、音の余白を残す

- ナレーションではなく、視線や間で語らせる

この“引き算の構成”が、動画の深度を決めます。

“バッドエンド動画”が人の心を動かすのは、感情を「完結させない設計」にあります。

ハッピーエンドが“安心”を生むなら、バッドエンドは“記憶”を残す。

その違いを理解したうえで、意図的に「未完の物語」を描くことで、長く残る動画が生まれます。

完結ではなく、「考え続けられる余韻」こそが、これからの時代の共感になるでしょう。